–以下のんびり更新–

- どろだんご

- やすり

- テグス

- ぬいもの

- えほん

めんこ

2005年、幼少期に夢中になっていためんこあそびを保育に取り入れられないかと、

廃材を使ってめんこを作ることを思いつきました。

最初の素材は段ボールでしたが、2014年に岡津幼稚園でもめんこあそびが流行し、

翌2015年度には総数4千枚の牛乳パックがめんこに加工されました。

それ以来、園児のめんこ熱は、あそびの環境や年度によってバラつきはあるものの、

没頭する姿は日常的にみられるようになりました。

2020年には、すぎのこ組男児を熱源に、めんこ熱はさらに高まりました。

ポイントバトルと呼ばれる公式戦が白熱する一方で、野良バトルや自主練習は保育時間内にとどまらず、

園バスを降りるとすぐにめんこを叩き鳴らしたり、

人気アニメのキャラクターを描いてもらったり、布団の下敷きにして寝たり、

家の中のあらゆるものでフライパン練習したりするなど、

保護者からは悲鳴にも似た声も上がっていました。

また、幼児期に夢中になれる特別な経験だと評価されることも少なくなく、

複数の保護者から

「正しいルールを教えてほしい」

「親子でもっと楽しみたい」

といった声があがったことをきっかけに、本サイトにて深層部をお伝えすることにしました。

めんこは対戦用玩具の域を脱しています。

美術作品としても楽しめる面があり、女児にも親しまれていることも知っておいてほしいです。

彼らが熱中する理由や牛乳パックから得られる学びなど、

本サイトの内容から多くの保護者様に感じとってもらえたら幸いです。

2020年11月

公式戦レギュレーション

- 対戦人数:団体戦3人以上 :個人戦2人

- 規定寸法:W85mm以下 × H132mm以下 (測定器によって判定)

- D寸法は無制限

- 規定重量:無制限

- 規定素材:牛乳パック

- ゲタ :危なくないもの

- デザイン:手描きが望ましく、裏表が明確であること

ポイントバトルは、めんこあそびの競技性を高めた、岡津幼稚園独自の公式戦です。

ポイントバトルにはリングとオクタゴン、2種類の対戦スタイルがあります。

リングは、3名以上のプレイヤーが参加する団体戦です。

勝ち残ったプレイヤーは、1ポイントを獲得できます。

オクタゴンは、2名のプレイヤーでおこなう個人戦です。

勝利したプレイヤーは、対戦相手の手持ち1ポイントを獲得できます。

リングは、リスクゼロでポイントを獲得できるため、多くのファンがいます。

しかし、勝ち残るためには技術だけでなく、他のプレイヤーとの駆け引きが重要になります。

オクタゴンは、ポイントを奪われるリスクこそありますが、

リングよりもポイントが獲得しやすく、よりスリリングな戦いが楽しめます。

いずれも、歓声が上がるほど盛り上がる、独特な雰囲気の試合です。

ポイントバトルは、めんこあそびの奥深さを広げ、

小さい人たちのスポーツ精神を育む、重要な役割を果たしています。

また、ポイントバトルの独特な緊張感は大人にも伝わってきます。

これは、めんこあそびが、単なる小さい人のあそびではなく、

大人も楽しめる、奥深いあそびであることを意味しているのではないでしょうか。

公式戦闘技場:材質は塩ビパイプ。形状は団体戦と個人戦の2種類

◆団体戦 名称:リング 1.0m四方の闘技場 塩ビの呼び径は40A

◆個人戦 名称:オクタゴン 一片0.25m八角形の闘技場 塩ビの呼び径は20A

備考:競技審判員が立会っていない試合はすべて非公式(野良バトル)となりポイント加算なし

フライパン有無:有のばあい事前コールを忘れた場合は警告(3度の警告で失格)

公式団体戦(リング)のルール

- 公式団体戦では3名以上がめんこをセットした時点で開戦です

- じゃんけん勝者を先頭投手とし、時計回り順で投げる

- 星もちプレイヤーはじゃんけんに参加することはできません

ただし、メンバー全員が星もちプレイヤーのばあいにかぎり、じゃんけんをおこないます - 乱入はいかなるタイミングでも可能※1ですが、順番は投手の右側固定とします

- 他者めんこを裏返せば「沈み」判定とし再度投げることが可能となります

- 最後まで勝ち残ったプレイヤーは1ポイントを獲得し、必ず自身でポイントボードに貼ります

- ポイントボードに貼れるポイントの上限は31ポイントとなります

- 30ポイントを星1つと交換でき、星もちと呼ばれるようになります

- 片付けの鐘が鳴ったら即座に試合終了となります

- 1対1の状況で、沈みアウトとなった場合、互いのめんこを戻し相手の順番となります※2

- 投げためんこが、どのメンコにも当たらなかった場合、黄色信号プレイヤー(以下、黄色※2)となります

- 黄色が、次回の投擲時にどのメンコにも当たらなかった場合、赤信号※2プレイヤーとなり負け判定となります

- 黄色が、次回の投擲時にいずれかのめんこに当たった場合、青色信号※2(通常)に戻ります

- 初期可能配置はフレーム直近から、めんこ1枚分以上センター寄りを規定とします※2

- 投げためんこがリング場外に一部分でも着地した場合、負け判定※2となります

- 他者めんこを裏返し、且つリング場外に一部分でも着地した場合、自身も負け判定(沈みアウト※2)となります

公式個人戦(オクタゴン)のルール

- 互いにポイントボードに2ポイント以上貼ってあり、且つ相手の同意が得られればエントリーできます

- 公式審判員立ち合いのもと開戦されます

- じゃんけん勝者を先行とします

- 星もちであってもじゃんけんで順番を決めます

- 負けたプレイヤーは自身の1ポイントを相手に手渡します

- 勝ったプレイヤーは敗者から受け取った1ポイントを自身でスコアボードに貼ります

- 赤オクタゴンでは、勝ったプレイヤーは相手のめんこを獲得できます

- 1対1の状況で、沈みアウトとなった場合、互いのめんこを戻し相手の順番となります

- 勝者は連続してオクタゴンに参戦できません「勝ち勝ち禁止ルール」

勝者は他者のオクタゴン戦を1回観戦するか、リングを1度おこなうことで再戦可能となります - 片付けの鐘が鳴ったら即座に試合終了となります

補足

- ※1.いわぬるシステムの抜け穴。ゲーム終盤で飛び入りすることも可能。

誰がこの抜け穴に気付くかどうか利用するか、じっくり観察しています - ※2.2023年度改正ルール

- 他者のめんこが乗った状態の投手は「フライパン」の実施を選択でき、

実施する場合は自めんこに触れる前に必ず「やります」と宣言しなければなりません - フライパン「やります」宣言した場合、自めんこのみを操作して自力で成功させなければならず、

以下の場合は失敗とみなし投げることはできません

・自身や他者の身体部位を利用する

・相手めんこをつかむ

・ひっくり返したときに指に明らかにめんこが乗っており、

参加者の大半に「指に乗ってる」と指摘された場合

・失敗したばあい両めんこは、リング端から最低めんこ1個分離した場所に戻します - フライパン「やりません」宣言した場合、そっと自めんこを引き抜き、投げます

- めんこのD寸法は無制限であり重ねて貼る枚数も無制限ですが、重ね貼りが3枚以上の場合、

横転(長辺を軸に90°回転)も沈みとみなされます

日常風景の中に下剋上が溶け込んだ世界

めんこあそびの魅力は、小さい人たちが勝負に勝つことで自己肯定感を得られる点にあるのではないかと思います。

体格や年齢に関係なく、誰でも対等に勝負できるあそびです。

そのため、小さい人でも大人に勝つことができます。

これは、小さい人にとっては、とても嬉しいことだと思います。

普段は、体格や年齢差によって負けてしまいがちな、小さな人たちにとって、

めんこあそびは、自分にも勝てることがあるということを実感できる、貴重な機会なのです。

また、勝負に勝つことで集中力や協調性、戦略性なども育むことができます。

勝つために相手めんこの配置を読み、戦略を立てることも必要になります。

公式戦と野良バトルの2つに分けています。

公式戦は、ルールが統一されており、勝敗を競う本格的な試合です。

一方、野良バトルは、ルールが自由であり、気軽に楽しめる試合です。

野良バトルは、めんこあそびの入口として、とても重要な存在です。

野良バトルでめんこあそびに慣れて、ルールを覚えてから、

公式戦に参加することで、より白熱した対戦を楽しめるでしょう。

自己紹介-牛乳パックめんこ職人 競技指導審判員-

申し遅れましたがわたくしこういう者です。

名刺素材はもちろん牛乳パック再生用紙。

審判員認定講座及び試験を受けたい方、連絡お待ちしております。

ある日のできごと・・・

緩く、和やかに遊んでいるたけ組児たちのリングに、

クラス活動を終えたすぎのこ組の星もちが重たそうなめんこ袋をズルズル引きずってやってきた。

震え上がる最年長児たちがまたたく間に、この小さな星もちを前に徹底的に打ちのめされた。

またあるときは、すぎのこ組の3つ星(通算90勝)プレイヤーによる

華麗な1080°(※テンエイティ=上級トリックのこと)を決められて、たけ組児が惨敗。

これらのエピソードは、岡津幼稚園のめんこあそびの特徴をよく表していると思います。

まず、1つ目のエピソードでは、体格や年齢の差に関係なく、

勝負が成立するという、めんこあそびの魅力が描かれています。

このエピソードからは、めんこあそびが体格や年齢に関係なく、

誰もが対等に勝負できるあそびであることが読み取れます。

2つ目のエピソードでは、めんこあそびの奥深さと、

彼らの驚異的な才能が描かれています。

すぎのこ組の3つ星プレイヤーは、華麗な1080°を決めて、たけ組児を圧倒します。

1080°は上級テクニックで、360°の回転を3回行うというものです。

このエピソードからは、めんこあそびが、単なるあそびではなく、

奥深い技術を要するスポーツであることが読み取れます。

また、彼らが驚異的な才能を発揮できる可能性を

持っていることも示唆されています。

いつ何処が戦場になってもおかしくない。野良バトルこそがめんこの醍醐味

岡津幼稚園のめんこあそびの魅力は、野良バトルの自由度の高さにあると思います。

野良バトルは、公式戦とは異なり、ルールが統一されていません。

そのため、どこでも誰とでも、どんなルールででもめんこあそびを楽しむことができます。

これは、小さい人たちの想像力を刺激し、創造性を育むのに役立つと考えられます。

また、自分自身でルールを決めることで、主体性や協調性も育むことができるでしょう。

また、野良バトルは、いつでもどこでも勝負が始まる可能性があるという緊張感も魅力です。

これは、集中力や臨機応変な対応力を養うのに役立つと考えられます。

このように、野良バトルは岡津幼稚園のめんこあそびの魅力を最大限に引き出す、重要な要素であると言えるでしょう。

具体的には、野良バトルの自由度の高さは、以下の点に表れていると考えられます。

- ルールが統一されていないため、自分たちでルールを決めることができます。

- どこでも誰とでもあそぶことができるため、様々な人と交流することができます。

- いつでもどこでも勝負が始まる可能性があるため、常に緊張感を持ちながらあそぶことができます。

勝ちたい or 負けたくない

めんこあそびの魅力は、強くするほど弱くなるという、独特の法則にあると思います。

それは重量と厚みの2つの要素のバランスによって、大きく3つのパターンで構成されているからです。

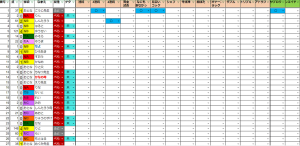

※下表参照

この2つの要素は、相反する関係にあります。

厚みをもたせると重量が増し、攻撃力が上がる分、防御力が下がり、

厚みをなくせぱ重量が減り、攻撃力が下がる分、防御力(低重心効果)が上がります。

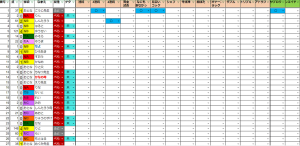

なお、厚みが臨界点を超えると極端に弱体化します。

※下画像は臨界点を超えためんこ

この法則は、めんこあそびの奥深さを生み出しています。

めんこを重く厚くするだけでは勝利につながらず、バランスをうまく取る必要があるのです。

そのため、プレイヤーは改造したり、心理戦を含めた戦術を駆使しながら、勝利を目指します。

また、めんこあそびは、創造性や問題解決能力を育む効果も期待できます。

めんこを強くするためには、重量と厚みのバランスをどのように取るか、

また、どのような形やデザインにすれば効果的か、といったことを考えなければなりません。

これは、創造性や問題解決能力を育むのに役立つと考えられ、

具体的には、めんこあそびは、以下の点において効果が期待できます。

- めんこを強くするために、改造を試行錯誤する。

- 相手のめんこをひっくり返すための戦略を立てる。

- ルールや状況に応じて、柔軟に戦い方を変える。

【1日4枚まで】

めんこ工場におけるカラーガムテープ制限は、

めんこあそびの公平性と環境保護の両方を考慮した、非常に巧妙なルールです。

カラーガムテープは、めんこを強くするのに効果的なアイテムですが、

無制限に使用できるようにしてしまうと、めんこあそびの公平性が損なわれてしまいます。

1日4枚という制限は、めんこあそびの公平性と環境保護の両方の観点から、

適切であると言えるでしょう。

また、この制限は、めんこプレイヤーの戦略性やマネジメント能力を高める効果も期待できます。

めんこを強くするためには、カラーガムテープを効果的に使う必要があります。

プレイヤーは、限られた枚数の資材をどのように使うか、

戦略的に考えなければなりません。

実績とトリック

実績とトリックは、めんこの華といえます。

技術のみならず、幸運も欠かせない要素となっており、

まれにしか見ることのできないプレイスタイルです。

実績やトリックを成功させたプレイヤーは、観客を魅了するだけでなく、

対戦相手に精神的なダメージを与え、

彼らの戦意を喪失させ、勝利の可能性を高めることができます。

-実績一覧-

- “なにもできなかった”・・・不名誉な実績。自分のターンが回ってくる前に撃沈

- “初勝利の味”・・・相手めんこを初めてひっくり返した

- “快音”・・・初めてパァーンッ!という音を鳴らす

- “見習いコック”・・・初めてフライパンが成功

- “シェフ”・・・フライパンで30勝達成

- “初白星の重み”・・・初めて公式戦で優勝

- “守護神”・・・誰かのピンチ状態を救う

- “棚ぼた”・・・狙っていないめんこを、たまたまひっくり返す

- “ビギナーズラック”・・・デビュー戦で優勝を飾る

- “じゃんけん王“・・・不名誉な実績。順番決めのじゃんけんだけ高い勝率のプレイヤー

- “ダブル・トリプル・クアドラプル”・・・たった1投で2枚・3枚・4枚のめんこを沈める。ちなみにクアドラプルは前例がありません

超難度にも関わらず年少児が達成したもののなかに

- “完全試合”・・・5人以上の試合で1ターンで一掃する

なんてものもあったり、、、

さらには年中児が達成した

- “7連続”・・・立て続けに7人の対戦相手を沈める

なんてものもあります。

一方でトリックという華があります。

これは自己研鑽を積んだ熟練プレイヤーがスキルを誇示したり、

戦意を奪う意味で繰り出すことが多いです。

単純にフライパンを成功させるだけでも高難度なのに、

あたかも炒めものをするように空中で、

めんこを操る勝者の姿は紛れもなくカッコよく、

若葉マークたちはそこにシビれる、あこがれます。

腕を磨く目的が単なる勝敗だけに留まらない理由が具現化されたトリッキープレイ、それがトリックなのです。

-トリック一覧-

- “サブロク”・・・フライパンで相手めんこを1回以上回転させてから、フライパン上から本人にめんこを放って返し、とどめをさす

- “テンエイティ”・・・フライパンで相手めんこを3回以上回転させてから、フライパン上から本人にめんこを放って返し、とどめをさす

- “エリア51”・・・2015年度 卒園児の偉業。フライパンで相手めんこを51回回転させてから、フライパン上から本人にめんこを放って返し、とどめをさす

- “やらない”・・・ビギナー向け。フライパンチャンスを辞退し、叩きで沈める

ゲタ語り

2021-02-25追記

ゲタを考えるうえで大切な2つのこと

1つ。失われつつある”武士道精神“に浸れるということ

2つ。金子はゲタを履かせて公式戦で戦っているということ

一言で表すとゲタとはめんこの芯部に挟む”素材“のことです。

ゲタの思想と武士道は似ています。ちなみに令和の時代における武士道は次のように説かれています。

◆武士道とは、日本の近世以降の封建社会における武士階級の倫理・道徳規範及び価値基準の根本をなす、

体系化された思想一般をさし、広義には日本独自の常識的な考え方をさす

※wikiペディアより引用

どうもめんことリンクしづらいので、新渡戸稲造が著書で表現した武士道を引用してみます。

◆勇猛果敢なフェアプレーの精神

これならめんことリンクするかもしれません。

さて、武士道精神を持ち出したのであれば、

ゲタを履くことはフェアプレー精神に反するととらえるのが自然かもしれませんが、

それは誤解だということをここで伝えたいです。

ゲタ、、、既に公式レギュレーションにも定義しているので再確認してほしいのですが、

ルールに則っていれば公式戦でのゲタの使用は認められています。

野良バトルであればなおさらです。

先にも述べましたが、金子自身ゲタを履かせていますし、

真似する人をよく見かけるようになりました。

芯部に異物を挟み込むと“ゲタを履いためんこ”となります。

主流の素材がなにかは、あえてここに書かないでおきますが、

自宅で試行錯誤している様子には感心させられます。

挟み込むので外観では判別しづらいのですが、

めんこあそびに精通している者であれば瞬時に見抜きます。

ゲタを外せば“ただのめんこ”に戻りますが、

ゲタを履かせた事実は戻らず“ゲタを履かせたことがある人”と仲間は認識します。

ゲタを履かせていることをカミングアウトする人がいれば、しない人もいます。

ゲタを履かせていることに胸を張る人がいれば、引け目を感じる人もいます。

繰り返しますが、フェアプレー精神を掲げるのならゲタは禁止にするべき、

そんな声があるかもしれませんが、そんな簡単な話ではないし、

そういう大人の考えが、すばらしきあそびの世界をぶち壊すのです。

どんな意味・効果があるのか。ゲタを履くことで強化が約束されているわけではなく、

むしろ弱体化したという報告もあるので、個体への影響は大きくないのかもしれません。

そもそも意味や効果を個体に期待すること自体ナンセンスなのかもしれません。

強いて言えば良くも悪くも「自分を変える」からといえます。

ゲタが主(あるじ)を変えるまでにはいくつかのプロセスを経ます。

無我夢中な時期と倦厭、達成感と挫折、自分なりの納得解を恥も外聞もかなぐり捨てる経験などなど

一線を越えた先にあるものは救いの手かもしれないし、期待を裏切る現実かもしれませんが、

それは超えてみないとわからないし、コロコロ姿を変えるのです。

一線を超えた特異な存在になることをじわじわ実感し、悩むことにもなりかねません。

ただ、ゲタの存在理由はそこにあるのです。

ゲタを履かせためんこで掴み取った勝利をどう味わうか。ゲタを履かせない他プレイヤーをどうみるか。

ここは幼稚園という集団生活の場です。子ども同士が人間同士で付き合って日々摩擦が起こっているこの時期にこそ、

失われつつある武士道精神に浸ってもらいたいと願うほど、ゲタの存在は欠かせないと実感しています。

◆文献紹介◆

- メンコあそびの成績上位者における動作の特徴~上達のための指導ポイント~ -帝京平成大学-

- めんこはなぜひっくり返るのか -静岡県総合教育センター-

- めんこ必勝法の科学―共同研究 (科学はともだち) 村上 学 (著)

◆用語解説◆

配管

夏の砂場は晴れても雨でも水浸し。大きい人も小さい人も歓喜の声をあげながら、走るわ浸るわの大騒ぎ。

おかげで片付け時間の足洗い場は大賑わい。

コーナーあそびの“配管”は、砂場のアクセントとして登場以来、

水あそびが10月末をもって終了したあとも一部コアユーザーを虜にしています。

——-配管百科より引用・一部加筆——-

≪一般的に配管とは管(パイプやホース)・管継手・バルブ・計器などで構成される構造体で、

流体の輸送やエネルギーの伝達などを目的に、機器装置類と組み合わせたシステムの一部として製作されます。

また“配管する”という動詞では設計施工のことを指します。≫

幼稚園の配管は流体輸送やエネルギー伝達が目的ではないし、

水力学だとか物理学への興味関心の芽生えなんて重要ではありません。

夢中になりつつも、他者の存在に気づけばそれでよし。

ざっくりとした配管の楽みかたは2通りあります。

つなぐ と あそぶ

コツコツ時間をかけてつなげた配管を満足気に眺めたのちに作者は立ち去る。

やがて関係ない人しがひょっこりやってきてあそび始めるといったように

それぞれ独立していて、関わる人が変わりながら姿を変えていく特徴があります。

つなぐ

配管は“架台”からはじまります。

架台とは呼び径40の4m塩ビ管2本(段違い)を支える土台のことです。

水平・垂直あわせて10個のスロットが備わっていて、ここに直管だの接手を差込みブロック感覚でつないでいきます。

みんなで力をあわせてひとつの作品をつくりあげるといったマルチプレイな場面もみられますが、

基本は自己主張を楽しむあそびです。

配管を通じてみられるコミュニケーションは自己主張、衝突、駆け引きが目立ち、

居合わせたメンバー同士で摩擦を起こしながら、つけて外して喧嘩して、作って壊すを繰り返し、

偶然の産物をあたかも計画通りといわんばかりの自慢顔で眺めるといった具合です。

自己紹介-前職は配管設計のCADオペレーター-

申し遅れましたがわたくしこういう者です(画像は使いまわし)

発電所の仕事に携わるなかで、配管あそびの魅力に気づき、じっくりと構想をあたためていたのです。

あそぶ

誰かがつくった配管に泥水を注ぎ入れて、排水口から流れ出る様子や音色を楽しみます。

また、水が入っていない配管は、糸電話のようなコミュニケーションツールとしての楽しみ方もあります。

私たちの生活を支える配管も子どもたちの手にかかれば立派なおもちゃになります。

私たちの生活を支える配管も子どもたちの手にかかれば立派なおもちゃになります。

おもちゃになった配管材料がどのように使われているのか紹介します。

配管材料の使い方

| 配管材料名称 | 用途 |

| 直管 | 塩ビ管(VU)。呼び径20と40、100mm〜4000mmまでさまざまな長さがあり、継手と組み合わせることにより最長42000mmの配管を実現できる。 |

| チーズ | 同径と異径がある継手。ルートをバイパスさせたり、流体をより多くの仲間と共有する用途のほか、単純な気分転換に用いたり、またマルチプレイ時に発生する主張の衝突、イメージのズレによる袂を分かつリーサルウェポンとして用いられることもある。また、枝方向を天に向けて開放状態で設置し、配管内部を通る流体の概況について外部から目視で確認するための簡易サイトグラスとしても使われる。 |

| エルボ | 45°と90°がある一番人気の継手。ルートを曲げるほかに微調整を目的に用いられるほか、居酒屋入ったらとりあえず生を注文するように、配管やったらとりあえずエルボ握ってみたという存在。エルボと直管4つずつでリング!45°と直管8個ずつだとオクタゴンに!なんて発見も。 |

| インクリーザー | 給水口として用いられるほか、糸電話よろしく送話器もしくは受話器にみたて、離れた相手との通話をたのしむ用途がある。給水口用途では75→40Aが人気があり、泥水を雑に注ぐのに丁度よいらしい。 |

| カップリング | インクリーザーが異径なのに対しこちらは同径の継手。延伸や微調整が主な用途だが、ショート管(極めて短い直管)と酷似した外観ゆえ、間違われてピックアップされた末に『なんだコレ違うじゃん。ポイッ』と投げ捨てられることが多い不憫な継手。 |

| キャップ | エンドキャップとして存在するも使いどころが難しい、玄人好みの継手。そもそも流体の変化や、つなげる心地よさをたのしむことが配管の醍醐味であるため、止水することに喜びを見出すのは困難。ただ、チーズ✕1、ショート管とキャップ✕2で『ゲートボールのステック』をつくりあげたアイディアマンもいる。 |

| ボール弁 | 『カタイやつ』の異名をもつ口径40のPVC弁であり、本来は開閉時間が短く、ボールには配管と同径のポートが設けてあるため、開時に遮蔽物がなく流体抵抗が極めて小さいことが挙げられる。だが40Aの本製品はボールとボールシート部の摩擦抵抗が極めて高く、それがバルブ操作を妨げ腕力を要するため操者は限られている。 配管あそび界の有名な格言『弁を制するものは配管を制す』のとおり、流量管理はまさにバルブ番長(バルブ操者)の指先次第、気分次第なのだ。 |

| ゲートバルブ | 別名『ハンドル』は、くさび状の弁体で流体の流れを門のようにスライドさせて仕切る構造を持つ銅合金鋳物のバルブだ。バルブ番長の顔ぶれが体格に恵まれた年長児だけという状況を受けて、年少中児にも活躍の場を与えるべく新プロジェクト『君にもなれるバルブ番長』を発足。腕力に頼らないバルブ操作を追い求めた結果、銅合金鋳物のゲートバルブにたどり着いた。しかしながらメイン配管の40Aだと弁体のコストが跳ね上がるため、20Aへのサイズダウンを余儀なくされる。 |

| フレキ | 別名『象の鼻』可撓性に優れていて微調整時に活躍するほか、先端にゲートバルブをとりつけることで、給水あそびの幅を広げる役割を持っている。振り回してあそび叱られる場面も多い。 |

コーナー型保育 eばしょの話

『コーナー型保育』聞き慣れない言葉かもしれませんが、いまやどこの園でも導入しています。

ここでは私が提唱・実践しているコーナー型保育の方法論・スタイルである「eばしょ」が生まれた過程や、基本的な考え方についてお伝えします。

最初に断っておきますが、コーナー型保育だけが「正しい保育のあり方」だなどとは全く思っていません。保育者はそれぞれに合った方法論やスタイルをもっています。

自分なりの方法論やスタイルが見つかったときに、その保育者は「保育作家」になるともいえるでしょう。

eばしょは、私が試行錯誤で追究している(たぶん永遠に)発展途上の方法論です。それは、あくまでも私にとっての「正しい保育のあり方」なのです。

eばしょの語源は居場所です。読み方は いいばしょ or ええばしょ どちらでもOK

現たけ組児がバンビ組だった頃、集団生活で大切なのは居場所(後述しますが、居場所といっても空間に限らない)をみつけることだと、年間を通じて(一昨年度すぎのこC組だった人は2年にわたり)保護者の方に伝えました。

私が考える、保育における居場所とは、大人が何らかの意図をもとに仕掛け、長期にわたり目の前の出来事をつぶさに観察し、その過程において得られた発見に基づいてあそびを盛り上げていくコーナー型保育の方法論です。

ふってもはれても、ひとりでも大勢でも、心ゆくまで夢中になれることを原則とし、不特定多数の興味関心を満たすだけの素材や遊具が十分にあることにこだわります。

したがって、それは方法論であると同時に、表現形式=スタイルであるともいえます。『めんこ』『ブレスレット』『ぬいもの』といったあそびたちは、すべてこの「eばしょ」の方法論と形式にのっとってつくられています。

そしてこれらのあそびに精通した人たちが熱源となり、熱交換を繰り返すことで無数のコミュニティが築きあげられるのです。

つまり人物を含む幼稚園内のあらゆる要素がeばしょの種として存在し、大人の意図的なはたらきかけによって、誰かさんのeばしょになるということ。

ある人にとってはベンチのように心やすまる居場所になり、ある人にとっては自己表現の舞台となります。

その人にとって心地のいい人、心地のいいもの、心地のいい空間、それがeばしょなのです。

–以下のんびり更新–

- どろだんご

- やすり

- テグス

- ぬいもの

- えほん

めんこ

2005年、幼少期に夢中になっていためんこあそびを保育に取り入れられないかと、

廃材を使ってめんこを作ることを思いつきました。

最初の素材は段ボールでしたが、2014年に岡津幼稚園でもめんこあそびが流行し、

翌2015年度には総数4千枚の牛乳パックがめんこに加工されました。

それ以来、園児のめんこ熱は、あそびの環境や年度によってバラつきはあるものの、

没頭する姿は日常的にみられるようになりました。

2020年には、すぎのこ組男児を熱源に、めんこ熱はさらに高まりました。

ポイントバトルと呼ばれる公式戦が白熱する一方で、野良バトルや自主練習は保育時間内にとどまらず、

園バスを降りるとすぐにめんこを叩き鳴らしたり、

人気アニメのキャラクターを描いてもらったり、布団の下敷きにして寝たり、

家の中のあらゆるものでフライパン練習したりするなど、

保護者からは悲鳴にも似た声も上がっていました。

また、幼児期に夢中になれる特別な経験だと評価されることも少なくなく、

複数の保護者から

「正しいルールを教えてほしい」

「親子でもっと楽しみたい」

といった声があがったことをきっかけに、本サイトにて深層部をお伝えすることにしました。

めんこは対戦用玩具の域を脱しています。

美術作品としても楽しめる面があり、女児にも親しまれていることも知っておいてほしいです。

彼らが熱中する理由や牛乳パックから得られる学びなど、

本サイトの内容から多くの保護者様に感じとってもらえたら幸いです。

2020年11月

公式戦レギュレーション

- 対戦人数:団体戦3人以上 :個人戦2人

- 規定寸法:W85mm以下 × H132mm以下 (測定器によって判定)

- D寸法は無制限

- 規定重量:無制限

- 規定素材:牛乳パック

- ゲタ :危なくないもの

- デザイン:手描きが望ましく、裏表が明確であること

ポイントバトルは、めんこあそびの競技性を高めた、岡津幼稚園独自の公式戦です。

ポイントバトルにはリングとオクタゴン、2種類の対戦スタイルがあります。

リングは、3名以上のプレイヤーが参加する団体戦です。

勝ち残ったプレイヤーは、1ポイントを獲得できます。

オクタゴンは、2名のプレイヤーでおこなう個人戦です。

勝利したプレイヤーは、対戦相手の手持ち1ポイントを獲得できます。

リングは、リスクゼロでポイントを獲得できるため、多くのファンがいます。

しかし、勝ち残るためには技術だけでなく、他のプレイヤーとの駆け引きが重要になります。

オクタゴンは、ポイントを奪われるリスクこそありますが、

リングよりもポイントが獲得しやすく、よりスリリングな戦いが楽しめます。

いずれも、歓声が上がるほど盛り上がる、独特な雰囲気の試合です。

ポイントバトルは、めんこあそびの奥深さを広げ、

小さい人たちのスポーツ精神を育む、重要な役割を果たしています。

また、ポイントバトルの独特な緊張感は大人にも伝わってきます。

これは、めんこあそびが、単なる小さい人のあそびではなく、

大人も楽しめる、奥深いあそびであることを意味しているのではないでしょうか。

公式戦闘技場:材質は塩ビパイプ。形状は団体戦と個人戦の2種類

◆団体戦 名称:リング 1.0m四方の闘技場 塩ビの呼び径は40A

◆個人戦 名称:オクタゴン 一片0.25m八角形の闘技場 塩ビの呼び径は20A

備考:競技審判員が立会っていない試合はすべて非公式(野良バトル)となりポイント加算なし

フライパン有無:有のばあい事前コールを忘れた場合は警告(3度の警告で失格)

公式団体戦(リング)のルール

- 公式団体戦では3名以上がめんこをセットした時点で開戦です

- じゃんけん勝者を先頭投手とし、時計回り順で投げる

- 星もちプレイヤーはじゃんけんに参加することはできません

ただし、メンバー全員が星もちプレイヤーのばあいにかぎり、じゃんけんをおこないます - 乱入はいかなるタイミングでも可能※1ですが、順番は投手の右側固定とします

- 他者めんこを裏返せば「沈み」判定とし再度投げることが可能となります

- 最後まで勝ち残ったプレイヤーは1ポイントを獲得し、必ず自身でポイントボードに貼ります

- ポイントボードに貼れるポイントの上限は31ポイントとなります

- 30ポイントを星1つと交換でき、星もちと呼ばれるようになります

- 片付けの鐘が鳴ったら即座に試合終了となります

- 1対1の状況で、沈みアウトとなった場合、互いのめんこを戻し相手の順番となります※2

- 投げためんこが、どのメンコにも当たらなかった場合、黄色信号プレイヤー(以下、黄色※2)となります

- 黄色が、次回の投擲時にどのメンコにも当たらなかった場合、赤信号※2プレイヤーとなり負け判定となります

- 黄色が、次回の投擲時にいずれかのめんこに当たった場合、青色信号※2(通常)に戻ります

- 初期可能配置はフレーム直近から、めんこ1枚分以上センター寄りを規定とします※2

- 投げためんこがリング場外に一部分でも着地した場合、負け判定※2となります

- 他者めんこを裏返し、且つリング場外に一部分でも着地した場合、自身も負け判定(沈みアウト※2)となります

公式個人戦(オクタゴン)のルール

- 互いにポイントボードに2ポイント以上貼ってあり、且つ相手の同意が得られればエントリーできます

- 公式審判員立ち合いのもと開戦されます

- じゃんけん勝者を先行とします

- 星もちであってもじゃんけんで順番を決めます

- 負けたプレイヤーは自身の1ポイントを相手に手渡します

- 勝ったプレイヤーは敗者から受け取った1ポイントを自身でスコアボードに貼ります

- 赤オクタゴンでは、勝ったプレイヤーは相手のめんこを獲得できます

- 1対1の状況で、沈みアウトとなった場合、互いのめんこを戻し相手の順番となります

- 勝者は連続してオクタゴンに参戦できません「勝ち勝ち禁止ルール」

勝者は他者のオクタゴン戦を1回観戦するか、リングを1度おこなうことで再戦可能となります - 片付けの鐘が鳴ったら即座に試合終了となります

補足

- ※1.いわぬるシステムの抜け穴。ゲーム終盤で飛び入りすることも可能。

誰がこの抜け穴に気付くかどうか利用するか、じっくり観察しています - ※2.2023年度改正ルール

- 他者のめんこが乗った状態の投手は「フライパン」の実施を選択でき、

実施する場合は自めんこに触れる前に必ず「やります」と宣言しなければなりません - フライパン「やります」宣言した場合、自めんこのみを操作して自力で成功させなければならず、

以下の場合は失敗とみなし投げることはできません

・自身や他者の身体部位を利用する

・相手めんこをつかむ

・ひっくり返したときに指に明らかにめんこが乗っており、

参加者の大半に「指に乗ってる」と指摘された場合

・失敗したばあい両めんこは、リング端から最低めんこ1個分離した場所に戻します - フライパン「やりません」宣言した場合、そっと自めんこを引き抜き、投げます

- めんこのD寸法は無制限であり重ねて貼る枚数も無制限ですが、重ね貼りが3枚以上の場合、

横転(長辺を軸に90°回転)も沈みとみなされます

日常風景の中に下剋上が溶け込んだ世界

めんこあそびの魅力は、小さい人たちが勝負に勝つことで自己肯定感を得られる点にあるのではないかと思います。

体格や年齢に関係なく、誰でも対等に勝負できるあそびです。

そのため、小さい人でも大人に勝つことができます。

これは、小さい人にとっては、とても嬉しいことだと思います。

普段は、体格や年齢差によって負けてしまいがちな、小さな人たちにとって、

めんこあそびは、自分にも勝てることがあるということを実感できる、貴重な機会なのです。

また、勝負に勝つことで集中力や協調性、戦略性なども育むことができます。

勝つために相手めんこの配置を読み、戦略を立てることも必要になります。

公式戦と野良バトルの2つに分けています。

公式戦は、ルールが統一されており、勝敗を競う本格的な試合です。

一方、野良バトルは、ルールが自由であり、気軽に楽しめる試合です。

野良バトルは、めんこあそびの入口として、とても重要な存在です。

野良バトルでめんこあそびに慣れて、ルールを覚えてから、

公式戦に参加することで、より白熱した対戦を楽しめるでしょう。

自己紹介-牛乳パックめんこ職人 競技指導審判員-

申し遅れましたがわたくしこういう者です。

名刺素材はもちろん牛乳パック再生用紙。

審判員認定講座及び試験を受けたい方、連絡お待ちしております。

ある日のできごと・・・

緩く、和やかに遊んでいるたけ組児たちのリングに、

クラス活動を終えたすぎのこ組の星もちが重たそうなめんこ袋をズルズル引きずってやってきた。

震え上がる最年長児たちがまたたく間に、この小さな星もちを前に徹底的に打ちのめされた。

またあるときは、すぎのこ組の3つ星(通算90勝)プレイヤーによる

華麗な1080°(※テンエイティ=上級トリックのこと)を決められて、たけ組児が惨敗。

これらのエピソードは、岡津幼稚園のめんこあそびの特徴をよく表していると思います。

まず、1つ目のエピソードでは、体格や年齢の差に関係なく、

勝負が成立するという、めんこあそびの魅力が描かれています。

このエピソードからは、めんこあそびが体格や年齢に関係なく、

誰もが対等に勝負できるあそびであることが読み取れます。

2つ目のエピソードでは、めんこあそびの奥深さと、

彼らの驚異的な才能が描かれています。

すぎのこ組の3つ星プレイヤーは、華麗な1080°を決めて、たけ組児を圧倒します。

1080°は上級テクニックで、360°の回転を3回行うというものです。

このエピソードからは、めんこあそびが、単なるあそびではなく、

奥深い技術を要するスポーツであることが読み取れます。

また、彼らが驚異的な才能を発揮できる可能性を

持っていることも示唆されています。

いつ何処が戦場になってもおかしくない。野良バトルこそがめんこの醍醐味

岡津幼稚園のめんこあそびの魅力は、野良バトルの自由度の高さにあると思います。

野良バトルは、公式戦とは異なり、ルールが統一されていません。

そのため、どこでも誰とでも、どんなルールででもめんこあそびを楽しむことができます。

これは、小さい人たちの想像力を刺激し、創造性を育むのに役立つと考えられます。

また、自分自身でルールを決めることで、主体性や協調性も育むことができるでしょう。

また、野良バトルは、いつでもどこでも勝負が始まる可能性があるという緊張感も魅力です。

これは、集中力や臨機応変な対応力を養うのに役立つと考えられます。

このように、野良バトルは岡津幼稚園のめんこあそびの魅力を最大限に引き出す、重要な要素であると言えるでしょう。

具体的には、野良バトルの自由度の高さは、以下の点に表れていると考えられます。

- ルールが統一されていないため、自分たちでルールを決めることができます。

- どこでも誰とでもあそぶことができるため、様々な人と交流することができます。

- いつでもどこでも勝負が始まる可能性があるため、常に緊張感を持ちながらあそぶことができます。

勝ちたい or 負けたくない

めんこあそびの魅力は、強くするほど弱くなるという、独特の法則にあると思います。

それは重量と厚みの2つの要素のバランスによって、大きく3つのパターンで構成されているからです。

※下表参照

この2つの要素は、相反する関係にあります。

厚みをもたせると重量が増し、攻撃力が上がる分、防御力が下がり、

厚みをなくせぱ重量が減り、攻撃力が下がる分、防御力(低重心効果)が上がります。

なお、厚みが臨界点を超えると極端に弱体化します。

※下画像は臨界点を超えためんこ

この法則は、めんこあそびの奥深さを生み出しています。

めんこを重く厚くするだけでは勝利につながらず、バランスをうまく取る必要があるのです。

そのため、プレイヤーは改造したり、心理戦を含めた戦術を駆使しながら、勝利を目指します。

また、めんこあそびは、創造性や問題解決能力を育む効果も期待できます。

めんこを強くするためには、重量と厚みのバランスをどのように取るか、

また、どのような形やデザインにすれば効果的か、といったことを考えなければなりません。

これは、創造性や問題解決能力を育むのに役立つと考えられ、

具体的には、めんこあそびは、以下の点において効果が期待できます。

- めんこを強くするために、改造を試行錯誤する。

- 相手のめんこをひっくり返すための戦略を立てる。

- ルールや状況に応じて、柔軟に戦い方を変える。

【1日4枚まで】

めんこ工場におけるカラーガムテープ制限は、

めんこあそびの公平性と環境保護の両方を考慮した、非常に巧妙なルールです。

カラーガムテープは、めんこを強くするのに効果的なアイテムですが、

無制限に使用できるようにしてしまうと、めんこあそびの公平性が損なわれてしまいます。

1日4枚という制限は、めんこあそびの公平性と環境保護の両方の観点から、

適切であると言えるでしょう。

また、この制限は、めんこプレイヤーの戦略性やマネジメント能力を高める効果も期待できます。

めんこを強くするためには、カラーガムテープを効果的に使う必要があります。

プレイヤーは、限られた枚数の資材をどのように使うか、

戦略的に考えなければなりません。

実績とトリック

実績とトリックは、めんこの華といえます。

技術のみならず、幸運も欠かせない要素となっており、

まれにしか見ることのできないプレイスタイルです。

実績やトリックを成功させたプレイヤーは、観客を魅了するだけでなく、

対戦相手に精神的なダメージを与え、

彼らの戦意を喪失させ、勝利の可能性を高めることができます。

-実績一覧-

- “なにもできなかった”・・・不名誉な実績。自分のターンが回ってくる前に撃沈

- “初勝利の味”・・・相手めんこを初めてひっくり返した

- “快音”・・・初めてパァーンッ!という音を鳴らす

- “見習いコック”・・・初めてフライパンが成功

- “シェフ”・・・フライパンで30勝達成

- “初白星の重み”・・・初めて公式戦で優勝

- “守護神”・・・誰かのピンチ状態を救う

- “棚ぼた”・・・狙っていないめんこを、たまたまひっくり返す

- “ビギナーズラック”・・・デビュー戦で優勝を飾る

- “じゃんけん王“・・・不名誉な実績。順番決めのじゃんけんだけ高い勝率のプレイヤー

- “ダブル・トリプル・クアドラプル”・・・たった1投で2枚・3枚・4枚のめんこを沈める。ちなみにクアドラプルは前例がありません

超難度にも関わらず年少児が達成したもののなかに

- “完全試合”・・・5人以上の試合で1ターンで一掃する

なんてものもあったり、、、

さらには年中児が達成した

- “7連続”・・・立て続けに7人の対戦相手を沈める

なんてものもあります。

一方でトリックという華があります。

これは自己研鑽を積んだ熟練プレイヤーがスキルを誇示したり、

戦意を奪う意味で繰り出すことが多いです。

単純にフライパンを成功させるだけでも高難度なのに、

あたかも炒めものをするように空中で、

めんこを操る勝者の姿は紛れもなくカッコよく、

若葉マークたちはそこにシビれる、あこがれます。

腕を磨く目的が単なる勝敗だけに留まらない理由が具現化されたトリッキープレイ、それがトリックなのです。

-トリック一覧-

- “サブロク”・・・フライパンで相手めんこを1回以上回転させてから、フライパン上から本人にめんこを放って返し、とどめをさす

- “テンエイティ”・・・フライパンで相手めんこを3回以上回転させてから、フライパン上から本人にめんこを放って返し、とどめをさす

- “エリア51”・・・2015年度 卒園児の偉業。フライパンで相手めんこを51回回転させてから、フライパン上から本人にめんこを放って返し、とどめをさす

- “やらない”・・・ビギナー向け。フライパンチャンスを辞退し、叩きで沈める

ゲタ語り

2021-02-25追記

ゲタを考えるうえで大切な2つのこと

1つ。失われつつある”武士道精神“に浸れるということ

2つ。金子はゲタを履かせて公式戦で戦っているということ

一言で表すとゲタとはめんこの芯部に挟む”素材“のことです。

ゲタの思想と武士道は似ています。ちなみに令和の時代における武士道は次のように説かれています。

◆武士道とは、日本の近世以降の封建社会における武士階級の倫理・道徳規範及び価値基準の根本をなす、

体系化された思想一般をさし、広義には日本独自の常識的な考え方をさす

※wikiペディアより引用

どうもめんことリンクしづらいので、新渡戸稲造が著書で表現した武士道を引用してみます。

◆勇猛果敢なフェアプレーの精神

これならめんことリンクするかもしれません。

さて、武士道精神を持ち出したのであれば、

ゲタを履くことはフェアプレー精神に反するととらえるのが自然かもしれませんが、

それは誤解だということをここで伝えたいです。

ゲタ、、、既に公式レギュレーションにも定義しているので再確認してほしいのですが、

ルールに則っていれば公式戦でのゲタの使用は認められています。

野良バトルであればなおさらです。

先にも述べましたが、金子自身ゲタを履かせていますし、

真似する人をよく見かけるようになりました。

芯部に異物を挟み込むと“ゲタを履いためんこ”となります。

主流の素材がなにかは、あえてここに書かないでおきますが、

自宅で試行錯誤している様子には感心させられます。

挟み込むので外観では判別しづらいのですが、

めんこあそびに精通している者であれば瞬時に見抜きます。

ゲタを外せば“ただのめんこ”に戻りますが、

ゲタを履かせた事実は戻らず“ゲタを履かせたことがある人”と仲間は認識します。

ゲタを履かせていることをカミングアウトする人がいれば、しない人もいます。

ゲタを履かせていることに胸を張る人がいれば、引け目を感じる人もいます。

繰り返しますが、フェアプレー精神を掲げるのならゲタは禁止にするべき、

そんな声があるかもしれませんが、そんな簡単な話ではないし、

そういう大人の考えが、すばらしきあそびの世界をぶち壊すのです。

どんな意味・効果があるのか。ゲタを履くことで強化が約束されているわけではなく、

むしろ弱体化したという報告もあるので、個体への影響は大きくないのかもしれません。

そもそも意味や効果を個体に期待すること自体ナンセンスなのかもしれません。

強いて言えば良くも悪くも「自分を変える」からといえます。

ゲタが主(あるじ)を変えるまでにはいくつかのプロセスを経ます。

無我夢中な時期と倦厭、達成感と挫折、自分なりの納得解を恥も外聞もかなぐり捨てる経験などなど

一線を越えた先にあるものは救いの手かもしれないし、期待を裏切る現実かもしれませんが、

それは超えてみないとわからないし、コロコロ姿を変えるのです。

一線を超えた特異な存在になることをじわじわ実感し、悩むことにもなりかねません。

ただ、ゲタの存在理由はそこにあるのです。

ゲタを履かせためんこで掴み取った勝利をどう味わうか。ゲタを履かせない他プレイヤーをどうみるか。

ここは幼稚園という集団生活の場です。子ども同士が人間同士で付き合って日々摩擦が起こっているこの時期にこそ、

失われつつある武士道精神に浸ってもらいたいと願うほど、ゲタの存在は欠かせないと実感しています。

◆文献紹介◆

- メンコあそびの成績上位者における動作の特徴~上達のための指導ポイント~ -帝京平成大学-

- めんこはなぜひっくり返るのか -静岡県総合教育センター-

- めんこ必勝法の科学―共同研究 (科学はともだち) 村上 学 (著)

◆用語解説◆

配管

夏の砂場は晴れても雨でも水浸し。大きい人も小さい人も歓喜の声をあげながら、走るわ浸るわの大騒ぎ。

おかげで片付け時間の足洗い場は大賑わい。

コーナーあそびの“配管”は、砂場のアクセントとして登場以来、

水あそびが10月末をもって終了したあとも一部コアユーザーを虜にしています。

——-配管百科より引用・一部加筆——-

≪一般的に配管とは管(パイプやホース)・管継手・バルブ・計器などで構成される構造体で、

流体の輸送やエネルギーの伝達などを目的に、機器装置類と組み合わせたシステムの一部として製作されます。

また“配管する”という動詞では設計施工のことを指します。≫

幼稚園の配管は流体輸送やエネルギー伝達が目的ではないし、

水力学だとか物理学への興味関心の芽生えなんて重要ではありません。

夢中になりつつも、他者の存在に気づけばそれでよし。

ざっくりとした配管の楽みかたは2通りあります。

つなぐ と あそぶ

コツコツ時間をかけてつなげた配管を満足気に眺めたのちに作者は立ち去る。

やがて関係ない人しがひょっこりやってきてあそび始めるといったように

それぞれ独立していて、関わる人が変わりながら姿を変えていく特徴があります。

つなぐ

配管は“架台”からはじまります。

架台とは呼び径40の4m塩ビ管2本(段違い)を支える土台のことです。

水平・垂直あわせて10個のスロットが備わっていて、ここに直管だの接手を差込みブロック感覚でつないでいきます。

みんなで力をあわせてひとつの作品をつくりあげるといったマルチプレイな場面もみられますが、

基本は自己主張を楽しむあそびです。

配管を通じてみられるコミュニケーションは自己主張、衝突、駆け引きが目立ち、

居合わせたメンバー同士で摩擦を起こしながら、つけて外して喧嘩して、作って壊すを繰り返し、

偶然の産物をあたかも計画通りといわんばかりの自慢顔で眺めるといった具合です。

自己紹介-前職は配管設計のCADオペレーター-

申し遅れましたがわたくしこういう者です(画像は使いまわし)

発電所の仕事に携わるなかで、配管あそびの魅力に気づき、じっくりと構想をあたためていたのです。

あそぶ

誰かがつくった配管に泥水を注ぎ入れて、排水口から流れ出る様子や音色を楽しみます。

また、水が入っていない配管は、糸電話のようなコミュニケーションツールとしての楽しみ方もあります。

私たちの生活を支える配管も子どもたちの手にかかれば立派なおもちゃになります。

私たちの生活を支える配管も子どもたちの手にかかれば立派なおもちゃになります。

おもちゃになった配管材料がどのように使われているのか紹介します。

配管材料の使い方

| 配管材料名称 | 用途 |

| 直管 | 塩ビ管(VU)。呼び径20と40、100mm〜4000mmまでさまざまな長さがあり、継手と組み合わせることにより最長42000mmの配管を実現できる。 |

| チーズ | 同径と異径がある継手。ルートをバイパスさせたり、流体をより多くの仲間と共有する用途のほか、単純な気分転換に用いたり、またマルチプレイ時に発生する主張の衝突、イメージのズレによる袂を分かつリーサルウェポンとして用いられることもある。また、枝方向を天に向けて開放状態で設置し、配管内部を通る流体の概況について外部から目視で確認するための簡易サイトグラスとしても使われる。 |

| エルボ | 45°と90°がある一番人気の継手。ルートを曲げるほかに微調整を目的に用いられるほか、居酒屋入ったらとりあえず生を注文するように、配管やったらとりあえずエルボ握ってみたという存在。エルボと直管4つずつでリング!45°と直管8個ずつだとオクタゴンに!なんて発見も。 |

| インクリーザー | 給水口として用いられるほか、糸電話よろしく送話器もしくは受話器にみたて、離れた相手との通話をたのしむ用途がある。給水口用途では75→40Aが人気があり、泥水を雑に注ぐのに丁度よいらしい。 |

| カップリング | インクリーザーが異径なのに対しこちらは同径の継手。延伸や微調整が主な用途だが、ショート管(極めて短い直管)と酷似した外観ゆえ、間違われてピックアップされた末に『なんだコレ違うじゃん。ポイッ』と投げ捨てられることが多い不憫な継手。 |

| キャップ | エンドキャップとして存在するも使いどころが難しい、玄人好みの継手。そもそも流体の変化や、つなげる心地よさをたのしむことが配管の醍醐味であるため、止水することに喜びを見出すのは困難。ただ、チーズ✕1、ショート管とキャップ✕2で『ゲートボールのステック』をつくりあげたアイディアマンもいる。 |

| ボール弁 | 『カタイやつ』の異名をもつ口径40のPVC弁であり、本来は開閉時間が短く、ボールには配管と同径のポートが設けてあるため、開時に遮蔽物がなく流体抵抗が極めて小さいことが挙げられる。だが40Aの本製品はボールとボールシート部の摩擦抵抗が極めて高く、それがバルブ操作を妨げ腕力を要するため操者は限られている。 配管あそび界の有名な格言『弁を制するものは配管を制す』のとおり、流量管理はまさにバルブ番長(バルブ操者)の指先次第、気分次第なのだ。 |

| ゲートバルブ | 別名『ハンドル』は、くさび状の弁体で流体の流れを門のようにスライドさせて仕切る構造を持つ銅合金鋳物のバルブだ。バルブ番長の顔ぶれが体格に恵まれた年長児だけという状況を受けて、年少中児にも活躍の場を与えるべく新プロジェクト『君にもなれるバルブ番長』を発足。腕力に頼らないバルブ操作を追い求めた結果、銅合金鋳物のゲートバルブにたどり着いた。しかしながらメイン配管の40Aだと弁体のコストが跳ね上がるため、20Aへのサイズダウンを余儀なくされる。 |

| フレキ | 別名『象の鼻』可撓性に優れていて微調整時に活躍するほか、先端にゲートバルブをとりつけることで、給水あそびの幅を広げる役割を持っている。振り回してあそび叱られる場面も多い。 |

コーナー型保育 eばしょの話

『コーナー型保育』聞き慣れない言葉かもしれませんが、いまやどこの園でも導入しています。

ここでは私が提唱・実践しているコーナー型保育の方法論・スタイルである「eばしょ」が生まれた過程や、基本的な考え方についてお伝えします。

最初に断っておきますが、コーナー型保育だけが「正しい保育のあり方」だなどとは全く思っていません。保育者はそれぞれに合った方法論やスタイルをもっています。

自分なりの方法論やスタイルが見つかったときに、その保育者は「保育作家」になるともいえるでしょう。

eばしょは、私が試行錯誤で追究している(たぶん永遠に)発展途上の方法論です。それは、あくまでも私にとっての「正しい保育のあり方」なのです。

eばしょの語源は居場所です。読み方は いいばしょ or ええばしょ どちらでもOK

現たけ組児がバンビ組だった頃、集団生活で大切なのは居場所(後述しますが、居場所といっても空間に限らない)をみつけることだと、年間を通じて(一昨年度すぎのこC組だった人は2年にわたり)保護者の方に伝えました。

私が考える、保育における居場所とは、大人が何らかの意図をもとに仕掛け、長期にわたり目の前の出来事をつぶさに観察し、その過程において得られた発見に基づいてあそびを盛り上げていくコーナー型保育の方法論です。

ふってもはれても、ひとりでも大勢でも、心ゆくまで夢中になれることを原則とし、不特定多数の興味関心を満たすだけの素材や遊具が十分にあることにこだわります。

したがって、それは方法論であると同時に、表現形式=スタイルであるともいえます。『めんこ』『ブレスレット』『ぬいもの』といったあそびたちは、すべてこの「eばしょ」の方法論と形式にのっとってつくられています。

そしてこれらのあそびに精通した人たちが熱源となり、熱交換を繰り返すことで無数のコミュニティが築きあげられるのです。

つまり人物を含む幼稚園内のあらゆる要素がeばしょの種として存在し、大人の意図的なはたらきかけによって、誰かさんのeばしょになるということ。

ある人にとってはベンチのように心やすまる居場所になり、ある人にとっては自己表現の舞台となります。

その人にとって心地のいい人、心地のいいもの、心地のいい空間、それがeばしょなのです。